《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》(以下简称《条例》)作为我国首部针对无人驾驶航空器的行政法规,于2023年6月28日正式发布,并将于2024年1月1日起实施。该条例旨在规范无人驾驶航空器的飞行活动,确保航空、公共及国家安全,同时促进产业的健康发展。特别地,对于农用无人机的管理也提出了明确要求,以确保其在农业生产中的合法、安全使用。

农用无人机定义与分类

根据《条例》,农用无人驾驶航空器被明确定义为:最大飞行真高不超过30米,最大平飞速度不超过50千米/小时,最大飞行半径不超过2000米,具备空域保持能力和可靠被监视能力,专门用于植保、播种、投饵等农林牧渔作业的无人驾驶航空器。这一定义涵盖了当前农业生产中广泛使用的各类无人机,体现了技术进步和作业形式的多样化。

实名登记与备案要求

《条例》强调,所有民用无人驾驶航空器(包括农用无人机)均需进行实名登记,并报公安机关备案。这是确保无人机飞行活动可追溯、可管理的重要措施。违反此规定者,将面临公安机关的处罚,包括罚款等。因此,拥有农用无人机的用户务必及时完成实名登记和备案手续。

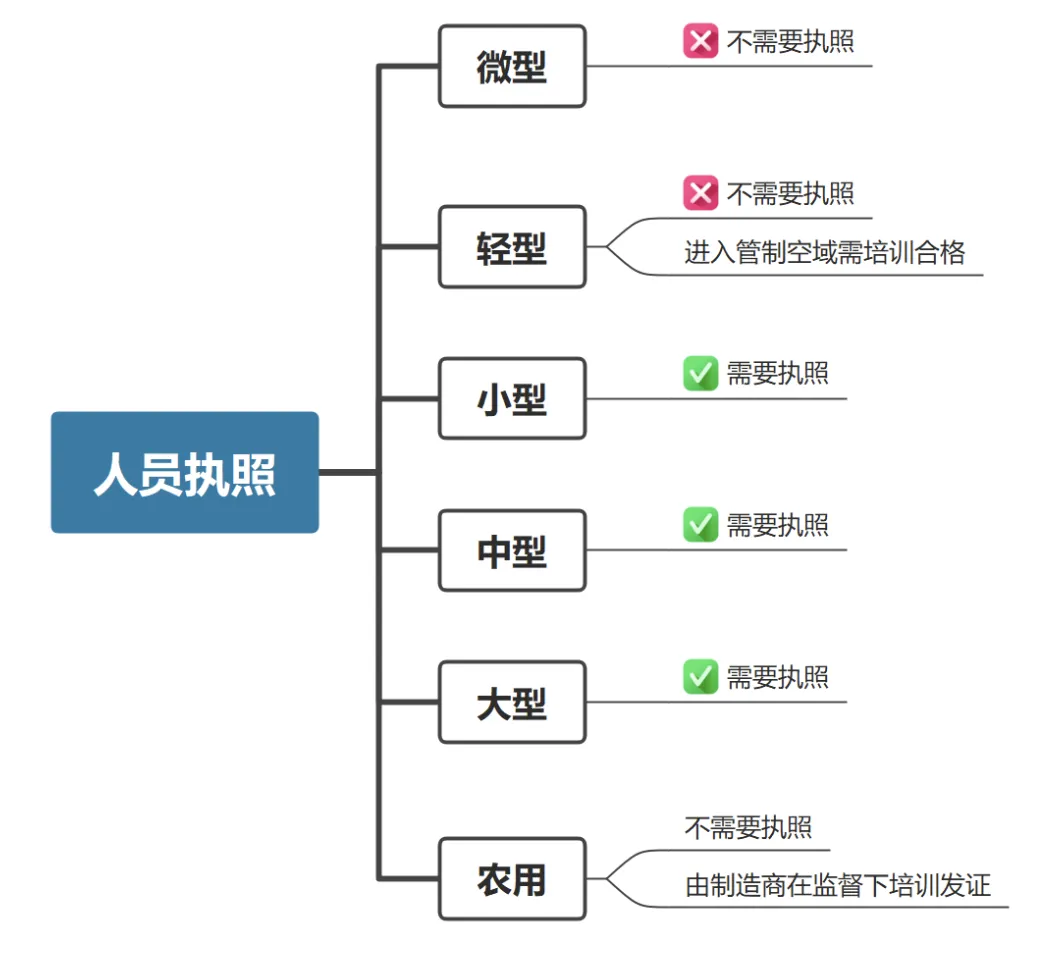

证件类型与培训要求

操作人员法律责任《条例》第五十条

“违反本条例规定,未取得操作证书从事常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动的,由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令停止作业,并处1000元以上1万元以下的罚款”。

操作农用无人机强制要求进行培训并获得操作证书,无证驾驶农业无人机可罚款1000~10000元。不强制取得考核的较难CAAC无人机执照。

法律责任与保险要求

强制要求投保责任保险《条例》第四十八条

违反本条例规定,民用无人驾驶航空器未依法投保责任保险的,由民用航空管理部门责令改正,处2000元以上2万元以下的罚款;情节严重的,责令从事飞行活动的单位停业整顿直至吊销其运营合格证。

强制要求投保责任保险《条例》第十二条

使用民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动,以及使用小型、中型、大型民用无人驾驶航空器从事非经营性飞行活动,应当依法投保责任保险。

操作人需具备民事能力

农业无人机操作人须具备民事能力 第十七条

操控微型、轻型民用无人驾驶航空器飞行的人员,无需取得操控员执照,但应当熟练掌握有关机型操作方法,了解风险警示信息和有关管理制度。

无民事行为能力人只能操控微型民用无人驾驶航空器飞行,限制民事行为能力人只能操控微型、轻型民用无人驾驶航空器飞行。无民事行为能力人操控微型民用无人驾驶航空器飞行或者限制民事行为能力人操控轻型民用无人驾驶航空器飞行,应当由符合前款规定条件的完全民事行为能力人现场指导。

第五十条

无民事行为能力人、限制民事行为能力人违反本条例规定操控民用无人驾驶航空器飞行的,由公安机关对其监护人处500元以上5000元以下的罚款;情节严重的,没收实施违规飞行的无人驾驶航空器。

在线报名留言